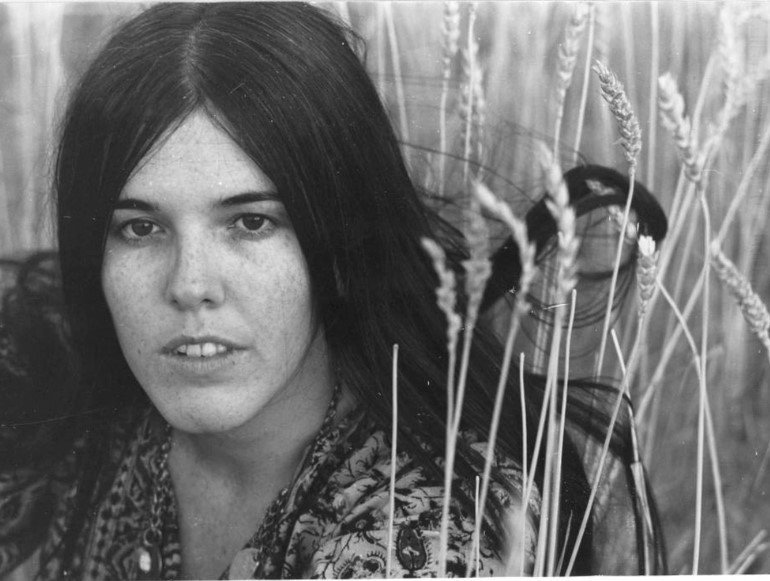

Si Cecilia siguiese con vida o si, habiendo nacido mucho después, comenzase hoy su carrera musical, sería una facha de la peor categoría. De nada le serviría, ante el Tribunal del Progreso y del Espíritu Woke alegar que su Dama, dama era una crítica acerba a cierta casta de señora burguesa hipócrita, tan típica de ciertos barrios de Madrid con nombre de capital de provincia, que votan al PP o a VOX… No, de nada le servirían sus supuestas credenciales feministas y contestatarias; pacifistas y partidarias de una saludable reconciliación nacional. No. Porque Cecilia escribió Un ramito de violetas, que narra la historia de una mujer a la que cualquier mujer de nuestro siglo diría, sin despeinarse: «¡Divórciate!». Y que encima va y no se divorcia.

Era feliz en su matrimonio

aunque su marido era el mismo demonio…

La canción nunca llega a explicar qué clase de demonio era el marido de la pedazo de tonta que encima era feliz con él. No sabemos si era un auténtico demonio, del tipo del marido de Ana Orantes o, simplemente, un imbécil, como el protagonista de ¿Dónde se habrá metido esta mujer?

Sabemos que el hombre tenía un poco de mal genio y que ella se quejaba de que nunca fue tierno. No parece suficiente para llamarle «el mismo demonio», pero creo que podemos suponer (y es, además, el propósito de este artículo), que el marido de la canción de Cecilia era un poquito insoportable, no un psicópata. Si quieren, otro día hablamos de cónyuges psicópatas y de por qué me gusta tanto Eclipse total. Pero la película de hoy que, curiosamente, también tiene sus vínculos astronómicos, se titula Hechizo de Luna: la historia principal, entre Cher y Nicolas Cage es perfectamente prescindible; y quizá no lo sería tanto de ser otros los actores. El personaje fascinante del filme es el interpretado por Olympia Dukakis, que le valió un Oscar y un Globo de Oro. Es una mujer infeliz en su matrimonio; bastante infeliz, incluso, ya que su marido está manteniendo un nada discreto affaire. Una noche sale a cenar. Sola. En el restaurante se topa con una escena un tanto patética: un maduro profesor de universidad al que una de sus alumnas, tras humillar públicamente, acaba dejando tirado. Rose, que así se llama el personaje de Dukakis, le invita a acompañarla. Una agradable conversación, una agradable cena y un agradable paseo hasta su casa terminan abruptamente con la negativa de ella a quebrantar las promesas del matrimonio:

«― Supongo que no puede invitarme a entrar, dice él.

― No, responde ella. Hay gente en casa…

―No, creo que la casa está vacía.

―No puedo invitarle a entrar porque estoy casada».

La infelicidad no justifica el adulterio. La infelicidad no justifica casi nada y es una consejera particularmente mala.

Pero es que la infelicidad tampoco justifica el divorcio. No quiero desvelarles el final de Hechizo de Luna que, después de todo, puede valer para una tarde ociosa, pero les aseguro que la sola idea del divorcio no pasa por las mientes de Rose en toda la película y el final sólo lo demuestra patentemente.

Tanto en la película como en la canción de Cecilia, a la infeliz esposa se le ofrece una salida, quizá no honorable, pero desde luego bastante satisfactoria: abandonar un aburrido matrimonio y arrojarse en los brazos de una prometedora y renovada pasión:

Desde hace ya más de tres años

recibe cartas de un extraño

cartas llenas de poesía

que le han devuelto la alegría.

Cecilia, como Rose, son un par de retrógradas, que consideran que la fidelidad a los votos y a las promesas del matrimonio es más importante que la felicidad. Cualquier mujer moderna, es decir, cualquier mujer feminista, es decir, cualquier mujer que haya abdicado de todos los principios de la auténtica feminidad, aconsejaría vivamente a cualquiera de las dos pedir el divorcio. Un marido adúltero y un marido demonio no están a la altura, respectivamente, de un simpático profesor de universidad interpretado por John Mahoney y de la misteriosa fuente de los deliciosos versos y de las olorosas violetas que recibe la esposa ceciliana cada 9 de noviembre…

Nunca he estado casado. Muchos me dirán que, en consecuencia, no tengo autoridad ninguna para opinar, pero estoy (obviamente), en total desacuerdo. La sola falta de experiencia personal sobre un asunto no nos incapacita para conocer y opinar sobre él: caso contrario, deberíamos decir que ningún juez es competente para conocer de delitos que no ha cometido. Y, honestamente, vería con muy malos ojos que sólo pudiese juzgar a los etarras una Sala de la Audiencia Nacional integrada por Txeroki, La Tigresa y de Juana Chaos.

Reafirmada mi competencia para conocer, retomo: supongo que, sin llegar a pertenecer nunca a la categoría de los maridos demonios, no sería, probablemente, tampoco un gran marido. No pertenecería tampoco a la (sub)especie de los que tienen aventuras: creo que ya he dejado suficientemente clara mi posición sobre el adulterio. Pero soy lo suficientemente malicioso como para poner en práctica tácticas de seducción secreta de la propia esposa, como el marido de la canción de Cecilia. Nada que ver, por cierto, con El curioso impertinente cervantino, que cometía el flagrante y de previsible desenlace error de encomendar dicha labor subrepticia a un tercero.

Nunca he conocido un caso como el de la canción. Aunque supongo que una esposa decente –como la de la canción―, no revelaría una cosa así. Y, en cierto modo, la situación es también un poco humillante para el esposo, quien tampoco la revelaría. Pero no me parece triste en absoluto. Ni justificativa de un divorcio. Es una situación anómala, en la que hay muchas mentiras piadosas, que supongo que también tendrán su parte en muchos matrimonios. Posiblemente no sean el medio más noble de mantener el vínculo conyugal con buena salud; pero mantener el vínculo conyugal con buena salud es mejor que matarlo retorciéndole el pescuezo.

Y, ¿quién sabe? A veces, sea por el ingenio de un marido mediocre, sea por el coraje de una esposa decidida, los matrimonios infelices también pueden celebrar una segunda Luna de miel

G. García-Vao