Cuando vemos entidades políticas supranacionales, formadas por miembros que el pueblo no ha elegido, ni votado de ninguna manera, dictando a los gobiernos lo que tienen que hacer, nos preguntamos y con razón, qué derecho les asiste para hacer eso. La gente habla de la Agenda 2030 y de cómo este documento está de alguna manera imponiendo la ingeniería social a través de sus llamados expertos. Estos expertos, de nuevo, nunca han sido elegidos por el pueblo. Sin embargo, sus directrices se siguen, sin preguntar, tanto por los gobiernos nacionales como por los locales como si hubiera una fecha de entrega que cumplir. Cuando vemos las noticias que cuentan cómo han metido en la cárcel en Alemania a unos padres porque sus hijos se negaron a ser adoctrinados con ideología LGBT, o que sacerdotes son detenidos por rezar públicamente en frente de una clínica abortista en Denver, o que hay gente «rezando» públicamente a Satán como ocurrió en Tyler, o reclamando toda clase de aberraciones sexuales con niños pequeños como ocurrió en Dallas, mientras las policía les protegía el chiringuito… Cuando somos testigos de todo esto, nos preguntamos, y con razón, si el mundo se ha vuelto loco.

Llama poderosamente la razón, que esto ocurra precisamente en aquellos países que en teoría, defienden y protegen los derechos humanos, la libertad de conciencia y religión, en definitiva, la soberanía de las naciones y de los individuos a través de constituciones, declaración de derechos, etc. Es como si las naciones liberales del primer mundo no fueran capaces de proteger a sus propios ciudadanos de las políticas que se deciden por grandes organizaciones internacionales pero que se aplican por igual por los políticos de uno y otro elenco ideológico, estos sí, elegidos mediante el ejercicio del voto democrático. A este caos, un concepto se ha determinado. Un concepto que está de moda tanto en los medios audiovisuales tradicionales como en los llamados social media: el Nuevo Orden Mundial.

La Santa Madre Iglesia, siempre prudente, vio esta tendencia progresiva en las élites que dirigían el mundo y enfáticamente la denunció. Pensemos, por ejemplo, en la encíclica del Papa Pío XI, Quadragesimo Anno de 1931:

«Es una injusticia y al mismo tiempo un mal grave y una alteración del recto orden el asignar a mayores y más altas asociaciones lo que más pequeños y subordinadas organizaciones pueden hacer. Porque cada actividad social por su propia naturaleza debería ayudar a los miembros de la sociedad y nunca destruirlos o absorberlos».

El profesor don Miguel Ayuso nos ensena que el llamado Nuevo Orden Mundial es un concepto formado por al menos dos mentiras. La primera, que no es nuevo. Podemos haber empezado a oír el término a partir de la segunda Guerra Mundial, hacia mediados de los años sesenta del pasado siglo. Sin embargo, las causas que llevaron a la composición de este concepto no son nuevas sino antiguas. Segundo, no es un orden, sino en todo caso, un desorden calculado e intencionado que ha venido profundizándose con el tiempo.

El único termino aceptable del vocablo es el de mundial, siempre y cuando por mundial no entendamos el sitio geográfico donde Dios nos ha puesto para nuestra santificación, sino la encarnación del espíritu del mundo. O sea, el espíritu rebelde, Lucifer, que en un acto de soberbia dijo non serviam a Dios Todopoderoso.

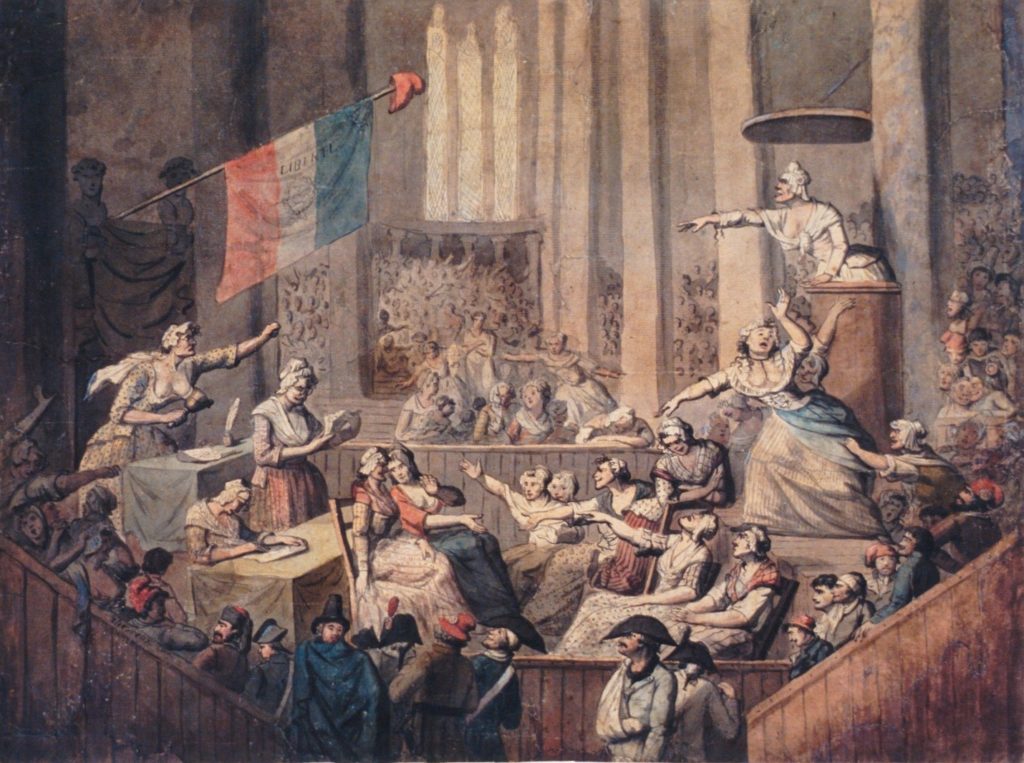

Históricamente, podemos encontrar el origen remoto de este concepto de Nuevo Orden Mundial en los cinco procesos de ruptura interna de la Cristiandad: La ruptura de la unidad religiosa por culpa de la revolución protestante (1517), la ruptura de la ética y la moral entre el gobernante y su pueblo gracias a la obra diabólica de Maquiavelo, El Príncipe (1532), la ruptura política de Jean Bodin con su teoría de los estados absolutos (1576), la ruptura jurídica con profundos efectos sociológicos del contrato social de Hobbes, Locke y Rousseau (1651,1689,1762) y, finalmente la puesta en práctica de todo lo anterior con la aparición de los Estados nación gracias al Tratado de Wesfalia (1648). Estados que erosionaron el poder legítimo del rey tradicional. Sin embargo, si nosotros fuéramos a encontrar el contexto histórico preciso donde aparece la idea del hombre dándose a sí mismo la ley, de forma colectiva, tendríamos que concluir en la Revolución francesa de 1789 y la noción de la democracia moderna.

La democracia moderna no se entiende simplemente como una forma de gobierno donde se eligen a los representantes de la comunidad, sino también se ha querido entender como el fundamento del gobierno, esto es, el principio ideológico (por ello falso), de que es la mayoría de la comunidad, la cual, expresando su voluntad a través de las urnas, determina el bien, la verdad, la justicia, etc. Si esto fuera realmente así, cualquier cosa podría pasar, porque la voluntad humana de por sí es maleable y está inclinada al mal por culpa del pecado original.

El marco jurídico del Nuevo Orden Mundial ha sido codificado desde la Revolución francesa a través de lo que se ha llamado el Nuevo Derecho y/o los Nuevos Derechos. Estos derechos revolucionarios, de los cuales recibimos los tan cacareados derechos humanos ya fueron todos condenados por el magisterio de la Santa Madre Iglesia a través del Papa Pío VI en la encíclica Quod Aliquantum en 1791. Estos derechos evolucionaron agravando los males de la revolución liberal, volviéndose más radicales y constituyendo en definitiva el marco jurídico legal próximo al llamado Nuevo Orden Mundial.

La pretensión de neutralizar la relación entre los derechos y deberes de la justa ley estaba en el corazón de la Declaración de los derechos humanos. Entendido correctamente, el hombre tiene facultades que le permiten ejecutar y completar los deberes que le presenta el orden natural de las cosas. Dicho de otra manera, los deberes son anteriores a los derechos. Además, no todos los deberes crean derechos, pues esto depende de la naturaleza de cada deber. La transformación de derechos en pretensiones en la Revolución francesa evolucionó hasta llegar a la afirmación de la libertad en su sentido negativo; la libertad sin más regla que la propia libertad. En contraste con esta distorsión ideológica, nos encontramos con el recto pensamiento cristiano, que entiende la libertad como lo que es: el medio elegido para cumplir los deberes naturales que se le presentan a las personas. O sea, la libertad como medio y no como fin.

Hay un orden de las cosas frente al cual el hombre no puede discutir porque le viene impuesto por la ley natural y está ínsito en cada uno de nosotros. El hombre para cumplir con estos deberes tiene que elegir cuantos medios disponibles considere oportuno. Sin embargo, la revolución liberal pretende que el hombre se dé a sí mismo los fines y los medios y a eso le llama libertad.

Nosotros, coherentes con el pensamiento tradicional y en consonancia con lo enseñado por el profesor Ayuso, denominamos esta libertad como libertad luciferina. Porque es una libertad que en el fondo y en la forma busca que el hombre rompa con Dios, con su Ley divina y con la autoridad política legítima.

Esto se puede observar claramente en los años incipientes de la revolución americana; Los propagandistas liberales sabían lo que hacían cuando promovían un concepto vago e impreciso de libertad con objeto de moldear la opinión pública, que entonces todavía participaba de un ethos cristiano. El historiador Philip Davidson así nos lo relata cuando describe la confusión reinante entre los colonos norteamericanos:

«¿Qué significaba libertad? ¿Quién lo sabría? Para alguno seria simplemente la liberación de las restricciones inglesas, quizás nada más que el librarse del Stamp Act; Para otro podría ser la absoluta independencia de Inglaterra. Para un tercero, todavía podría significar una libertad religiosa, o política, o económica, o una libertad para gobernarse a sí mismo con un gobierno libre, libertad de religión, libertad para el consumo de alcohol, libertad para todo y en todo. Podría significar tanto o tan poco como el grito revolucionario de Libertad, Igualdad y Fraternidad… El poder de la palabra estaba en su vaguedad. Alguien lucharía por los derechos de los comerciantes, o por los lideres políticos, algunos incluso lucharían por los predicadores, pero quien no luchara por la libertad era un cobarde».

La Revolución estadounidense demostró para la media de colonos norteamericanos lo que Davidson denominó La seducción compulsiva de un concepto vago. Sin embargo, este concepto en las mentes de los ideólogos de la Revolución estadounidense tenía una definición más clara que el agua, y, que estaba en absoluta consonancia con el pensamiento de John Locke, a saber: libertad sí, pero libertad para emanciparse de cualquier autoridad externa que no esté sujeta al consentimiento y la soberanía de la voluntad general del pueblo. Dicho de otra manera, liberación de la tiranía de reyes, papas y de la Iglesia Católica.

Si libertad significaba liberación de todo orden externo no sujeto al consentimiento y soberanía de la voluntad popular, también significa por otro lado, la total sumisión a la autoridad externa que en este caso sí está sujeta al consentimiento y soberanía de la voluntad popular. Y, aquí en una frase, se encuentra el principio despótico y tiránico intrínsecamente unido al Nuevo Orden Mundial: Libertad, Igualdad y Fraternidad… O muerte.

Esta evolución de los derechos revolucionarios llevó al llamado individualismo en el cual los derechos se utilizaban como manera de frenar el poder del Estado. Mas tarde, estos derechos pasaron a significar lo que ahora son, el amparo del estado a los deseos y caprichos individuales que se incardinan en ese pseudoderecho de la jurisprudencia estadounidense que titula la búsqueda de la felicidad. Pero claro, ocurre que la felicidad en sí misma no es un derecho, porque no es una facultad del hombre. En esta tierra no es más que la efímera experiencia de la satisfacción que produce el cumplimento de los deberes naturales. Decimos de forma efímera, porque, al fin y al cabo, esa felicidad plena que todo ser humano anhela, no se da aquí sino en la contemplación eterna y beatífica de Dios.

Esto lógicamente conlleva una negación de la consideración cristiana de la naturaleza social del hombre. Y, de que la comunidad política comparte un bien común que es superior al del individuo y que en todo caso transciende a éste en cuanto que se enfoca en último término a la salvación eterna de todas las almas de la comunidad. Este rechazo es una gran tentación para las comunidades cristianas, injertemos aquí la llamada Opción benedictina, y una excusa para la mentalidad de gueto. Lo católicos arguyen déjennos vivir como católicos y los sodomitas y pedófilos dicen también déjennos vivir como sodomitas y pedófilos y los satanistas dicen a su vez déjennos vivir como satanistas y así. Esto es, en definitiva, el último estadio en la disolución de la comunidad política natural y constituye la emergencia y consolidación del llamado Nuevo Orden Mundial, que persigue el principio masónico de solve et coagula. Nosotros, los católicos fieles a la legitimidad espiritual y carnal sabemos, que no tiene por qué ser así. Y, de ahí, nuestro creciente y esforzado apostolado político por Dios, la Patria, los Fueros y Su Majestad Católica Enrique V.

Eduardo Ordóñez, Círculo Tradicionalista Camino Real de Tejas