No sólo los monarcas construyen palacios. La existencia misma del palacio y de todo lo que ello implica (jerarquía doméstica, organización compleja, expresión de privilegios y de responsabilidades) dice, inmediatamente, Antiguo Régimen y división de la sociedad en atención a criterios de obligaciones y deberes que, naturalmente, llevan aparejados derechos y exenciones. Por eso es lógico y razonable que quienes ocupan los puestos más elevados del escalafón, se conduzcan y se comporten exteriormente de manera más digna e ilustre que quienes ocupan los puestos inferiores; lo cual implica, también, un cierto aparato y pompa en cuanto a la vivienda. Lo cual, por cierto, no significa que, en el ámbito estrictamente privado, los dichos grandes no puedan llevar una vida austera, modesta e incluso pobre. Porque ello es perfectamente posible, razonable e, incluso, virtuoso, con una sola condición: que sepamos, perfectamente, delimitar dónde empieza el cargo y dónde acaba el individuo. O, si lo prefieren, cuál es la frontera entre la persona jurídica y la persona física.

Nos resulta muy fácil observar esta aparente contradicción en el mundo de los eclesiásticos. Hoy en día parece imposible sostener, con un Papa que juega al despiste[1], que las Señorías Ilustrísimas y las Eminencias Reverendísimas de este mundo deberían utilizar sus episcopales y cardenalicios palacios para algo más que para albergar reuniones de cosas que se llaman sínodos pero que están llenos de mujeres en pantalón vaquero. Como sucede tantas veces en el seno de nuestra religión, hemos de sostener los dos extremos, aparentemente contradictorios, de un mismo principio y resolver la aparente oposición, que no es tal: conviene, sobremanera, por demás, que los eclesiásticos, hayan hecho o no voto de pobreza, se conduzcan pobre y austeramente. Y conviene, también sobremanera, que los eclesiásticos, máxime cuando ocupan puestos de relumbrón, no reparen en gastos ni en lujos para realzar todo cuanto se refiere al ejercicio de sus cargos.

Se imponen dos precisiones que resultan bastante obvias: el deber de pobreza es fundamentalmente ad intra, para el ejercicio de la virtud del eclesiástico y para que no se le suban a la cabeza sus cargos y honores; los gastos suntuarios son fundamentalmente ad extra, para la edificación de los fieles, que deben poder hacerse una idea clara de qué sea un príncipe de la Iglesia, para mejor hacerse una idea de quién sea el Vicario de Cristo en la tierra. Porque si el siervo de los siervos de Dios sobrepuja en majestad, dignidad y nobleza a todos los grandes y nobles de la tierra, ¿cuán no será la gloria del Señor de quien ese mismo Vicario tiene el lugar?

Dicho en otras palabras: resulta perfectamente razonable que un cardenal de la Iglesia católica construya un palacio y viva en él, a condición de que lo haga como el más humilde de sus domésticos.

Me gustaría examinar dos ejemplos y dos contraejemplos: el cardenal Richelieu, el cardenal Wolsey, el cardenal Cisneros y el cardenal Borromeo.

Richelieu y Wolsey construyeron viviendas lujosas y los cuatro cardenales vivieron en moradas palaciegas y, sin embargo, Cisneros y Borromeo supieron hacerlo no lujosamente.

Un príncipe de la Iglesia debe vivir en una vivienda palaciega o en una modesta morada monástica. Es razonable y comprensible que los obispos ocupen sus palacios episcopales y es deseable que, una vez liberados de sus responsabilidades, ocupen en ellos estancias más austeras o, incluso, que acaben sus días en el refugio de alguna piadosa comunidad religiosa. No me parece que tenga ningún sentido que ex obispos y cardenales en paro terminen sus días viviendo como ricos burgueses en áticos discretos pero lujosos, a cuenta del contribuyente. Porque el contribuyente eclesiástico, siempre que sea razonable, estará de acuerdo en que su obispo mantenga una corte en miniatura que dé esplendor y magnificencia a su venerable función. Pero no comprenderá que, pasados los años de su episcopal gobierno, deba vivir como un jubilado rico. El lujo y la magnificencia han perdido, en ese momento, su razón de ser pues, como decíamos, sólo se justifican en atención al cargo, no en atención a la persona.

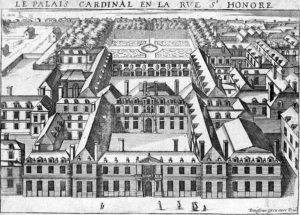

Armando Juan du Plessis, cardenal y duque de Richelieu, obispo de Luçon y Primer Ministro de Luis XIII, comprendió muy bien que no podía vivir en una buhardilla parisina. Y eso aun en el caso, poco probable, de haber gozado de una muy elevada virtud de pobreza eclesiástica. Por eso, Richelieu mandó construir, en las inmediaciones del Louvre, el Palais-Cardinal, hoy Palais Royal. Allí vivió rodeado de un cuerpo funcionarial y de una agencia de espionaje a la altura de la Francia del Gran Siglo naciente. Y allí vivió y murió, más como primer ministro que como cardenal. No entendió más que la primera parte de sus obligaciones (las que atañían a su cargo, descuidando las que concernían a su alma) y tampoco gozó de un retiro que le hubiese permitido reflexionar sobre esta cuestión.

Tomás Wolsey, arzobispo de York y cardenal, canciller de Enrique VIII de Inglaterra, también hizo lo propio y edificó la soberbia residencia de Hampton Court, a orillas del Támesis, en un rinconcito apacible y bucólico. Tomás Wolsey fue un gran príncipe y un mediocre eclesiástico, pero, a diferencia del francés, tuvo la buena fortuna (que solo de Dios podía venir, pues sólo Dios puede sacar un bien de un mal) de caer en desgracia ante su rey y de ser expulsado de la corte, bajo amenaza de ser enjuiciado por alta traición. Estando en esas razones, el otrora todopoderoso cardenal decidió emprender la (primera) visita de su diócesis; habiendo hecho noche en la abadía de Leicester, despojado ya de honores y de buena parte de sus riquezas, allí le sorprendió la muerte. Quizás había, por fin, comenzado a entender también que ser príncipe de la Iglesia tenía dos vertientes.

Tal vez por haber comenzado su carrera en las celdas de un riguroso convento franciscano, Cisneros nunca tuvo problemas en conciliar sus obligaciones como Primado de las Españas y como religioso. Aunque nunca construyó un palacio a la altura de sus dos fracasados émulos, sí que hubo de resignarse a habitarlos, nombrado como fue arzobispo de Toledo, cardenal y regente de Castilla. Cuentan de D. Francisco que, asistiendo en cierta ocasión a un sermón de un frailecillo de mucha labia y de poco seso, aguantó estoicamente una filípica contra los eclesiásticos orondos y comodones que vestían la seda y la púrpura, olvidándose de la pobreza de Cristo. Terminada la prédica, el ilustre prelado entró solo en la sacristía, donde tuvo a bien, en silencio y ante la atónita mirada del ardiente predicador, desvestir sus ropajes escarlatas que ocultaban, a la vista del común pero no a la de Aquél que ve en lo escondido, el modesto y raído hábito de fray Francisco, franciscano de la Salceda, quien, convertido después en eminente cardenal, nunca había creído necesario dejar de revestir. Su parsimonia en la mesa sólo era, dicen, comparable, a la delicadeza y abundancia de los manjares que ofrecía cada día a sus invitados; consciente, probablemente, de que uno no debe levantarse con hambre de la mesa de un ministro de Cristo, aunque dicho ministro tenga a bien (y muy razonablemente) mortificarse como cumple a un santo religioso.

Apenas un siglo más tarde, Cisneros tuvo, ahora sí, un émulo en muchos sentidos; un hijo noble de una noble familia que alcanzó la púrpura y el episcopado por senderos menos ilustres y nobles aún que Richelieu y Wolsey, porque lo fue sólo por una cuestión de parentesco. Y, sin embargo, San Carlos Borromeo logró no solo sobrepujar a todos los eclesiásticos de su tiempo en santidad y pobreza, sino que lo hizo manteniendo, al mismo tiempo, en Roma y en Milán, un palacio y una corte doméstica que, si bien no desmerecían en nada a los fastos de sus pares (seculares y religiosos), logró hacer brillar también por sus méritos morales y sus virtudes.

En una oscura y fría buhardilla del palacio episcopal, San Carlos tenía sus habitaciones; más pobres y más desangeladas que las del más pobre y oscuro de sus servidores. Y, sin embargo, no dejó nunca de producirse en sociedad como un príncipe de la Iglesia, de la más noble cuna (compartida con el Santo Padre). A su muerte, no se hallaron en dicha estancia, dejando aparte los objetos necesarios a su vestido y aseo y unos cuantos muebles de la más vil factura, más que dos objetos suntuarios: un cuadro de la Santísima Virgen y otro de Santo Tomás Moro.

Los pastores de la Iglesia del Rey de Reyes no pueden vivir como burgueses opulentos; deben hallar el complicado equilibrio que consiste en ofrecer al mundo el espectáculo de las riquezas y esplendores de la Casa del Padre y vivir, ellos mismos, como Aquél que no tuvo en este mundo dónde reposar la cabeza.

Nos gustan, en conclusión, los palacios episcopales. Pero abominamos de los dúplex para cardenales en paro.

Continuará.

[1] Véase nuestro Tallista, tallista, del 17 de junio de 2022.

G. García-Vao

Deje el primer comentario